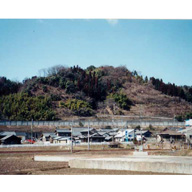

鶴ヶ城跡(つるがじょうあと)

鶴ヶ城跡は土岐町鶴城の土岐川北側の丘陵上に立地しています。その築城年代は明らかでありませんが、当地域を治めた土岐氏が築城したと伝えられ、神箆(高野)城跡、国府之城跡、土岐城跡などとも呼ばれています(鶴城は江戸時代まで神箆村の一部でした)。

戦国時代になると、土岐町を含む東濃地方は尾張に拠点を置く織田軍と、甲斐から京都へと進軍する武田軍の勢力が衝突する地域となり、永禄8年(1565年)に高野口(土岐町か)で織田・武田両軍の軍事衝突が起きています。また、天正2年(1574年)に武田軍が明知城(恵那市)を包囲すると、織田信長はこの鶴ヶ城と小里城(瑞浪市稲津町)を固め、河尻秀隆を城に配しました。また、天正10年(1582年)織田勢の甲斐への侵攻(武田征伐)の際にも信長は鶴ヶ城に立ち寄っています。

同年に起こった本能寺の変後、城主であった延友佐渡守(土岐三兵衛信友)は東濃を支配した森長可に従わず、徳川家康を頼って鶴ヶ城を離れたようです。その後、慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦(関ヶ原東濃合戦)の際には岩村城(恵那市岩村町)の出城となり、石田三成方に属する福岡氏らが配されていましたが、小里・妻木勢の攻撃によって開城し、直後に廃城になったものと考えられます。

このように鶴ヶ城は、戦国時代には織田軍の東濃支配の拠点として重要な役割を担った山城です。中央自動車道建設の際に一部の遺構が壊されてしまいましたが、現在も戦国時代の遺構を見ることができます。

- 指定番号

- 岐史83

- 指定年月日

- 昭和35年3月30日

- 指定の別

- 県指定文化財

- 種別

- 記念物

- 類別

- 史跡

- 時代・年代

- 室町時代~安土桃山時代

- 員数他

- 1箇所

- 所在地

- 瑞浪市土岐町2659番地の3ほか

- 所有者・管理者又は技術保持者

- 個人ほか

このページに関するお問い合わせ

みずなみ未来部 スポーツ文化課

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

歴史文化係 化石博物館 電話:0572-68-7710

歴史文化係 市之瀬廣太記念美術館 電話:0572-68-9400

歴史文化係 陶磁資料館 電話:0572-67-2506

スポーツ推進係 市民体育館 電話:0572-68-0747